PeerDC - der Aufbau eines Datacenter-Registers zur Bewertung der Energie-Effizienz Die Intention: Ein Bewertungssystem für Rechenzentren

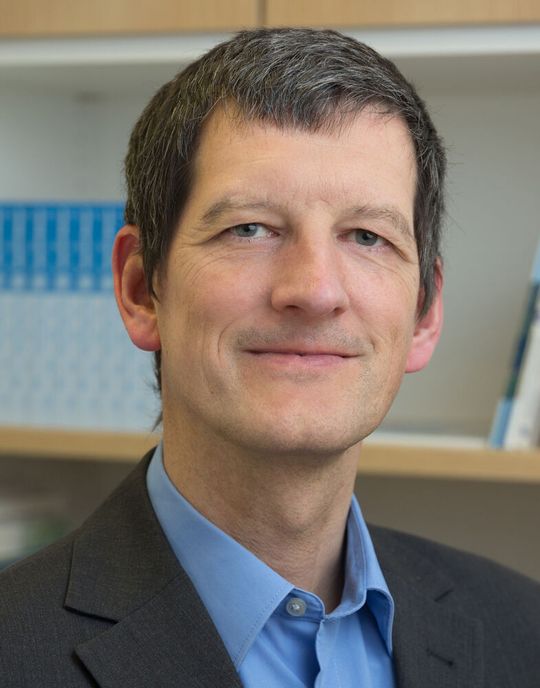

Über ein aktuelles, vom Umweltbundesamt (UBA) gefördertes Forschungsvorhaben zum Aufbau eines bundesweiten Registers und Bewertungssystems für Energie-effiziente Rechenzentren – eine spätere Ausweitung auf europäische Ebene nicht ausgeschlossen – spricht Harald Lutz für DataCenter-Insider mit dem Projektleiter Professor Peter Radgen. Dieser forscht am Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energienutzung (IER) der Universität Stuttgart.

Anbieter zum Thema

Was fasziniert Sie so an der Thematik Energie-Effizienz und Rechenzentren?

Peter Radgen: Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit dem Thema Energie-Effizienz in der Industrie. Bei den Forschungen dazu haben wir beobachtet, dass auch bei den Rechenzentren von einer Energie-intensiven Industrie gesprochen werden muss.

Die Datacenter-Branche hat unbestreitbar einen relativ hohen Energiebedarf. Dies hat uns dazu geführt, unser Know-how im Bereich Energie-Effizienz und Industrie auf den Bereich der Rechenzentren zu übertragen. Schnell wurde deutlich, dass es auch bei den Rechenzentren noch große Einsparpotenziale gibt.

Ganz entscheidend sind hierbei die dynamischen Wachstumsraten: Einem in den kommenden Jahren zu erwartenden immensen Zubau an Rechenzentren aller Kategorien wird mit Energie-Effizienz entgegengesteuert werden müssen, damit der Energieverbrauch insgesamt nicht weiter so extrem ansteigt wie bisher.

Dazu kommt, dass auch wir auf dem Universitätscampus sowohl ein klassisches als auch ein HPC-Rechenzentrum mit einer installierten Leistung von derzeit 3,5 Megawatt betreiben. Für dieses gibt es bereits Ausbauplanungen; von daher ist das Thema Energie-Effizienz und Rechenzentrum durchaus auch für das eigene Haus von Bedeutung.

Sie haben vor Kurzem die Ausschreibung des Umweltbundesamtes zur Durchführung eines Forschungsprojektes zum Aufbau eines bundesweiten Registers und Bewertungssystems für Energie-effiziente Rechenzentren gewonnen. Was ist der technologische und auch gesellschaftliche Hintergrund dafür?

Peter Radgen: Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam weiter voran. Ob Online-Conferencing aus dem Homeoffice oder Media Streaming in der Freizeit, ohne Internet geht nichts mehr. Gleichzeitig treiben Entwicklungen wie IoT und autonomes Fahren den Bedarf an Rechenzentrumsleistung massiv weiter an.

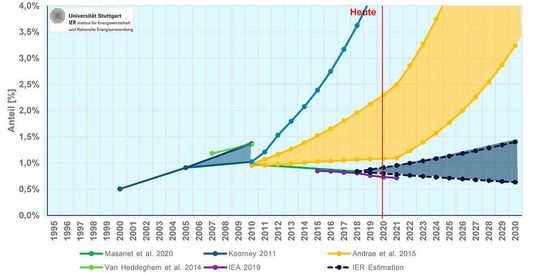

Die Krux an dieser Entwicklung: Es liegen – gemessen an der Bedeutung der Branche und deren Wachstum – derzeit so gut wie keine handfesten Zahlen zum Energieverbrauch vor. Es gibt bislang lediglich ein paar grobe Schätzungen und Hochrechnungen darüber, wie viel Energie in den Datacenter verbraucht wird und wofür.

Das war schlussendlich vermutlich der Anlass für das Umweltbundesamt, eine Ausschreibung zu diesem Forschungsprojekt durchzuführen. Um ein präziseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie sich der Bereich der Rechenzentren in Deutschland weiter entwickeln wird, werden verlässliche Zahlen benötigt.

Das ganze Thema ist natürlich auch auf europäischer Ebene hochinteressant. Wenn wir ein verlässliches Register mit Bewertungssystem für Deutschland auf die Beine stellen, kann das Projekt durchaus als Blaupause für eine Umsetzung auf europäischer Ebene dienen.

Können Sie noch etwas weiter ausholen?

Peter Radgen: Wenn wir uns die bislang ausgegebenen Ziele für eine weitere CO2-Minderung bis 2045 anschauen, führt das im ersten Schritt dazu, sich zunächst einen verlässlichen Überblick verschaffen zu müssen, wo die verschiedenen Datacenter stehen und wie effizient sie sind.

Der zweite Schritt, insbesondere dann, wenn auch die Effizienz verbessert werden soll, ist es zu analysieren, wie groß die Einsparpotenziale überhaupt sind. Fakt ist: Wir werden in Deutschland alle Effizienzpotenziale heben müssen, um unsere gesteckten Klimaziele zu erreichen. Unter diesen Aspekten sind die Erstellung der Studie und der Aufbau eines bundesweiten Registers und Bewertungssystems für Energie-effiziente Rechenzentren ausgeschrieben und Ende vergangenen Jahres (2021) sind die Arbeiten daran aufgenommen worden.

Bei der Durchführung sind wir auch auf die freiwillige Mitarbeit der Datacenter-Branche angewiesen.

Für das IER ist es natürlich sehr spannend, auf Basis unserer bisherigen Arbeit dieses Projekt durchzuführen: die Daten zu sammeln, zusammenzutragen und auf dieser Basis auch verlässliche Hochrechnungen zu erstellen ... Bei der konkreten Durchführung der Studie sind wir aber auch auf die freiwillige Kooperation der Data Center-Betreiber angewiesen, indem sie uns die notwendigen Daten zur Verfügung stellen.

Was genau ist bislang geplant und wie wollen Sie und Ihr Team dabei vorgehen?

Peter Radgen: Das Projekt ist zunächst auf 24 Monate befristet. Es ist aber abzusehen, dass das zu erstellende Register für die Rechenzentren nach Projektabschluss weiter fortgeführt wird. Der erste Schritt wird sein, uns zunächst mit dem Aufbau eines Datacenter-Registers und den Bewertungskriterien zu beschäftigen. Es ist geplant, eine auf quelloffener Software basierte grafische Visualisierung des Registers zu erstellen, mit der wir die Standorte, Emissionen und Energieverbräuche von Rechenzentren darstellen können.

Dabei werden gängige Datenschutzvorbehalte bei Betreibern selbstverständlich berücksichtigt. Entsprechend werden zwar die Daten und Kennzahlen der einzelnen Rechenzentren, nicht aber die exakten Standortdaten veröffentlicht. Hier wird es nur eine gröbere räumliche Visualisierung vorgesehen. Ziel ist es, auf diese Weise zunächst ein nationales Bewertungssystem für Energie-effiziente Rechenzentren mit einheitlichen Kennzahlen zur Energie-Effizienzbewertung zu entwickeln und dieses dann auch öffentlich bereitzustellen.

Wer zieht den größten Nutzen aus einem solchen Register: die verschiedenen staatlichen Ebenen oder die Rechenzentrumsbranche selbst?

Peter Radgen: Ich denke, wir haben eine Win-win-Situation für beide Seiten. Auf der einen Seite stehen natürlich die Co-Location-Betreiber, die ihre Hosting-Leistungen am Markt anbieten. Deren Mieter werden immer stärker darauf achten, auch grüne Dienstleistungen einzukaufen. Unternehmen durchforsten bereits heute ihre gesamten Lieferketten auf Nachhaltigkeit und fragen verstärkt auch Energie-effiziente Rechenleistungen nach. Insofern wird den Betreibern mit dem zu erstellenden Register auch ein Forum geboten werden, ihr mehr oder weniger nachhaltiges Angebot zu präsentieren.

Auf der anderen Seite haben natürlich auch staatliche Stellen etwas davon. Eine präzise Kenntnis der Energieverbräuche und der Effizienz der Rechenzentren ermöglicht es überhaupt erst, eine zielgerichtete Energieplanung für Deutschland voranztreiben. Mit einem aussagefähigen Register stochert man dann nicht mehr im Nebel herum, sondern hat eine vernünftige Planungsgrundlage an der Hand.

Damit können heute noch weitgehend offene Fragen wie, wo genau welche Energiemengen für Rechenzentren benötigt werden, wie der Grünstrom zur Verfügung gestellt werden soll, wo Rechenzentrumsabwärme auf Abnehmer trifft oder auch, wie mit Förderprogrammen oder „Leitplanken“ steuernd eingegriffen werden kann, beantwortet werden.

Denn weder Staat noch Rechenzentrumsbetreiber können noch länger nebeneinander agieren. Beide Seiten müssen zusammenarbeiten. Insofern werden wir mit dem Register auch eine gute Plattform für alle Player bieten, die weitere Digitalisierung gemeinsam zu stemmen und einen echten Mehrwert für alle Seiten zu generieren.

Mit ersten Ergebnissen rechnen Sie laut eigener Aussage nicht vor Mai 2022. Können Sie dennoch bereits heute einige Arbeitshypothesen oder Trends skizzieren?

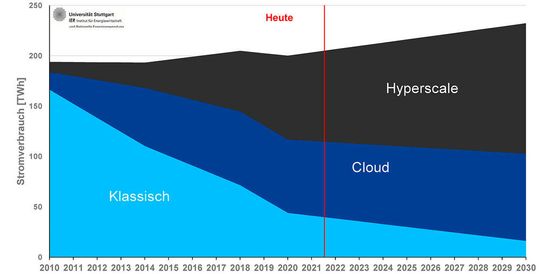

Peter Radgen: In Deutschland gibt es derzeit viele eher kleinere und mittlere Firmenrechenzentren, die großen Co-Location-Rechenzentren sowie die der Hyperscaler Amazon, Google & Co. Insbesondere die letzten beiden Gruppen wachsen sehr dynamisch. Wir werden schon bald eine Entwicklung dahin gehend sehen, die zu deutlichen Effizienzsteigerungen führt, insbesondere durch die Schließung kleinerer, meist ineffizienter Firmenrechenzentren.

Unsere Arbeitshypothese ist: Trotz großer Energie-Effizienzsteigerungen im Bereich Rechenzentren werden wir einen weiteren Anstieg des Energieverbrauchs haben. Dieser wird nach unserer Einschätzung allerdings schwächer ausfallen als manche Horrorszenarien, wie sie von „The Shift Project“ an die Wand gemalt werden. Aber er wird steigen.

Gleichzeitig wird der Anteil der Datacenter, die auf echten Grünstrom über PPA´s – und nicht nur auf norwegische Grünstromzertifikate – setzen, weiter ansteigen. Alles in allem gehen wir davon aus, dass die Rechenzentren über freiwillige Selbstverpflichtung (Climate Neutral Data Centre Pact) zumindest auf der Stromseite bis 2030, also relativ zeitnah, nahezu CO2-frei sein werden.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1791300/1791319/original.jpg)

Nachhaltiges Bewirtschaften der Rechenzentren

Klimapakt der europäischen Datacenter-Betreiber

Aus den Reihen der großen Co-Location-Anbieter ist zu hören, ihre Mieter wollten gar keine Energie-effizienten Lösungen wie Wasserkühlung und verbleiben daher oftmals bei technisch ineffektiven Luftkühlungskonzepten. Was wäre angesichts dieser Einstellung mit einem Register und Bewertungssystem für Energie-effiziente Rechenzentren gegenüber heute gewonnen?

Peter Radgen: Energie-effiziente Wasserkühlung ist im Prinzip bereits heute für den Rechenzentrumsmarkt verfügbar, aber nicht in der nötigen Breite. Diese Technologie ist für den High-Performance-Bereich (HPC) weitgehend etabliert. Dort herrschen so große Leistungsdichten vor, dass man mit herkömmlicher Luftkühlung schon lange nicht mehr weiterkommt. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass HPC-Rechner individuell in sehr kleinen Stückzahlen ausgelegt und designt werden.

Für den Bereich der klassischen Server ist das Angebot an wassergekühlten Systemen momentan noch relativ klein. Hier sehen wir auch eine wichtige „Baustelle“ für die Hardwarehersteller. Darüber hinaus müssen sich die Unternehmen und ihre Verbände auch auf eine standardisierte Schnittstelle für die Wasserkühlung verständigen, damit nicht wieder jeder Serverhersteller seinen eigenen Anschluss auf den Markt bringt. Davon sind wir heute noch ein gutes Stück weit weg.

Wassergekühlte Server werden mittelfristig auch in den Colocation-Rechenzentren kommen.

Wasserkühlung bekommt immer dann eine Chance, wenn eine Forschungsinstitution oder ein Unternehmen ein Rechenzentrum für sich selber baut, also sowohl das Gebäude als auch die IT besitzt und verantwortet. Die großen Co-Location-Betreiber besitzen halt nicht die IT, sondern nur das „Hotel“ für die Server.

In der Tat ist es heute noch so, dass die meisten „Hotelgäste“ noch mit luftgekühlten Servern im Gepäck einziehen und keine Wasserkühlungsinfrastruktur nachfragen. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass die Co-Location-Betreiber in puncto Wasserkühlung noch eher zurückhaltend sind, weil sie mit entsprechender Infrastruktur ihre Kundenbasis einschränken würden.

Das IER ist sich aber sicher, dass all dies nur noch eine Frage der Zeit ist. Unsere Einschätzung lautet, dass dieser Trend in einigen Jahren kippt und wassergekühlte Server auch verstärkt in den großen Co-Location-Rechenzentren zum Einsatz kommen werden.

Wie geht es in Deutschland beim Thema Energie-Effizienz und Rechenzentren weiter voran?

Peter Radgen: Mit der zunehmenden Digitalisierung werden auch die Rechenzentrumsinfrastrukturen näher in den Fokus der Betrachtung rücken. Wir sehen eine neue Schwerpunktsetzung auch bei der neuen Bundesregierung. Das Thema Energie-Effizienz wird daher auch im Bereich der Datacenter eine immer größere Rolle spielen.

Wir sind aktuell noch dabei, uns verstärkt einen Überblick zu verschaffen, wo genau die Entwicklungen hingehen und wo die Optimierungspotenziale im Detail liegen. Damit eng verknüpft ist auch die Abwärmefrage: Wie könnte die Abwärme aus Rechenzentren sinnvoll weiter genutzt werden? Ganz klar: Rechenzentren können primär im städtischen Gebäudesektor, aber auch in Gewächshäusern der Agrarwirtschaft, in Schwimmbädern oder anderen Industrieprozessen das Potenzial, zur Dekarbonisierung der Wärmebereitstellung beizutragen. Das zu erstellende Register wird dafür genauso seinen Beitrag leisten wie das ebenfalls im letzten Jahr angelaufene Projekt „Bytes to Heat“, dass den Fokus auf der Umsetzung der Abwärmenutzung aus Rechenzentren hat (siehe: Artikel „Abwärmenutzung aus Rechenzentren Mit Bytes2Heat die Wärmewende vorantreiben “.

Artikelfiles und Artikellinks

(ID:47914855)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0c/9b/0c9b3a59a2dfb472b62819fc3852b646/0129091477v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/fd/bcfd9fc11608668b553c80b448ad228a/0128622890v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/03/a1/03a1cf15caf5a70081490c1ff2f57e82/0129094824v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/54/87/54871fcc908d2e3be0b2f0394bfbf6d1/0129115949v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/43/97431d32619b1d50c9dcc4d30565294d/0129126406v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/01/e4/01e46d70bd163fc46157a9407ab5206b/0129100911v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/69/6d69e6596d5440b5ba7fd85cef0a7115/0129100796v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cb/2d/cb2dcb10557c56c9950d5672e7fdcdd8/0129051040v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/47/ac/47accabba265469acb7d7ef5e9e97f4a/0128985541v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/da/ff/daff011772f272ebceb9974ef18d4ed1/0128916095v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d2/08/d208a10267d71fe4a67d9e92bc40041f/0128916702v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/c5/79c5cb8545ed8769f643490ecee932a1/0129176937v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c2/7e/c27e5af026ae01b18c768fc104eb6d13/0129183722v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/74/27/74271263c70cfb918d80070c01ff4766/0129130135v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e6/4d/e64d5d57da98b5250140953efc5ef6a8/0129134612v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/70/6d70da34e3cfbb2e34505cbd2a492e3d/0129051553v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/6d/1d6d32845786e3f2f391e79b2fbcda22/0129021891v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c5/55/c55510d60e45cf74f1d55d4ed3146115/0129028080v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/df/08/df08a4d9771936d6224ab4ee16a92f43/0129042192v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/55/08/5508fbb080a2637959915e0fd5bdd512/0129044131v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/17/f7/17f7b94674a7e16c4b59f57b58d87782/0128989258v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bb/61/bb612b10c0040497431fe3ddd4373ecb/0128894300v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9c/53/9c53a7ad3c500e614f94151ba7963dae/0128405199v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/44/60/44601c8907a240b5075a21f6983f18b2/0128307616v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/7b/bc7b32c6de0c0a4a76694b630499bf56/0128129676v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1c/97/1c9700bc3e5a943e2ce4ae42b14bf321/0129175891v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/65/07/6507d2116360d19306f7fa2a20506093/0122411691v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/88/23/882327db9f97c750e045eebfd4573457/0129117129v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b8/da/b8da4b6c36ddc98a21bc903773aa0a1d/0129111951v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f3/da/f3dacd38e5834ae3f3c9d0a4bc9664d3/0113348475.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/90/f5/90f56ec6cb3ddbdabca2162fd5477836/0113078524.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0f/09/0f097990002b7600075e43c92af4a3fd/0110524571.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/66/ae/66ae9e32738784b57e2ad8c1a4b0986f/0109756744.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/11/8f/118fc12dce18bbf596fb4c0596228507/0128890627v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ee/3f/ee3f063b82737f0369c09ba7854587b5/0127234708v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f1/f0/f1f007a4518fa65d3cb0ea5ca465142a/0121300054v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a8/28/a828f76369267628d833a12c26dd6579/0121131534v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c2/8a/c28a3e2b1e5a668e85a60ab1513f0505/0114961639.jpeg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/118100/118185/65.jpg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/64/39/6439b8923f905/vzm-logo-2023-rgb-400pxb-it-sicherheit.png)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/65/65/6565ddb7b8418/dcg-wort-bild-marke-dark-rgb.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/da/3b/da3bac628aba8f757b44587d3fb979b6/0125638583v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/05/9b/059bebc5a069f0d28a1e0687adedbbcc/0126955948v1.jpeg)