Eco-Studie: Best Practices mit Potenzial für Green-IT 2030 Wie fit sind EU- Datacenter für den Green Deal - und wie werden sie besser?

Digitalisierung braucht leistungsfähige digitale Infrastrukturen in Form von Rechenzentren, Edge Computing und Cloud-Angeboten. Da freut es doch, wenn die jüngste Studie der Eco Allianz feststellt, dass die CO2-Emissionen von Rechenzentren seit fünf Jahren in Europa rückläufig sind, trotz massiver Steigerung der Rechenleistung. Darüber hinaus zeigt sie Best Practices auf und formuliert politische Handlungsempfehlungen.

Anbieter zum Thema

Zwei Dinge vorab: Die in der Studie genannten Rechenzentren in Portugal, Spanien, Schweden und Deutschland besitzen das Potenziale für eine nachhaltige Digitalisierung. Aber: Es muss in Forschung und Förderung investiert werden, um Ziele des EU Green Deal zu erfüllen.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1678300/1678350/original.jpg)

Die Nachhaltigkeitspläne der EU für die ITC-Branche

Spätestens im Jahr 2030 sollen Rechenzentren klimaneutral sein

Die unter dem Dach des Eco Verbands gegründeten Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland hat heute gemeinsam mit dem Borderstep Institut und mit Unterstützung des Vodafone Instituts die Studie „Rechenzentren in Europa – Chancen für eine nachhaltige Digitalisierung“ vorgelegt. Den Hintergrund für diese Untersuchung bilden die Tatsachen, dass Rechenzentren zum einen das Rückgrad jeglicher Digitalisierung bilden und dass dieses auch für Europa gilt. Andererseits brauchen sie wie das gesamte Ökosystem digitaler Infrastrukturen jede Menge Energie – für den Transfer von Daten genauso wie für das Speichern und Rechnen.

Im weltweiten Vergleich, bestätigt die Studie, gehören die europäischen Datacenter heute zu den Energie-effizientesten. Das sei jedoch kein Grund , sich auf diesem Status auszuruhen; denn es gehe noch besser.

In Zukunft lassen sich weitere Effizienzpotenziale nutzen und dadurch noch mehr Energie sparen. Doch sind nicht die Rechenzentrumsbetreiber alleine in der Pflicht. Vor allem in Deutschland könne eine beschleunigte Energiewende, durch die der zur Verfügung gestellte Energiemix weiter optimiert werde, dazu beitragen, dass die CO2-Emissionen noch zügiger sinken, so die Studie.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1763000/1763058/original.jpg)

Aufgabe für die Energiepolitik und für die Betreiber

Nachhaltige Datacenter sind ökonomisch und ökologisch sinnvoll

Bei allen Veranstaltungen und Diskussionen zum Thema wird der Ruf nach der Politik, nach Regularien oder gar Gesetzen lauf. In der Studie der Eco Allianz heißt es, Politik müsse in Forschung und Förderung investieren, um Ziele des EU Green Deals zu erfüllen. Die Begründung: Investiere die Politik jetzt in die Forschung und Förderung für Energie-effiziente digitale Infrastrukturen und in eine zügige Energiewende, erhöhe dies die CO2-Einsparpotenziale deutlich.

Die weiterführende Hoffnung: Die digitalen Infrastrukturen werden mithilfe von innovativen Technologien und Lösungen sowie einer gesteigerten Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie werden digitale Infrastrukturen nachhaltiger und das wirkt sich positiv auf weitere Bereiche aus, wie ressourcenschonende Industrie- und Arbeitsprozesse oder eine emissionsmindernde Städte- und Verkehrsplanung. Voraussetzung dafür sei die Schaffung eines funktionierenden digitalen Ökosystems aus effizienten Rechenzentren, einem flächendeckend ausgebauten Breitbandnetz, einem raschen Ausbau der 5G Netze und Energie-effizient programmierter Software.

Béla Waldhauser, Sprecher der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland, sagt: „Wir haben es jetzt in der Hand, mithilfe leistungsfähiger und effizienter digitaler Infrastrukturen zu einem klimaneutralen Europa im Sinne des EU Green Deal beizutragen“ und schränkt ein: „Dazu müssten Politik, Wirtschaft und Wissenschaft jetzt an einem Strang ziehen und gemeinsame Lösungen entwickeln – unter der Prämisse, gleichzeitig attraktive Standortbedingungen für die Betreiber.

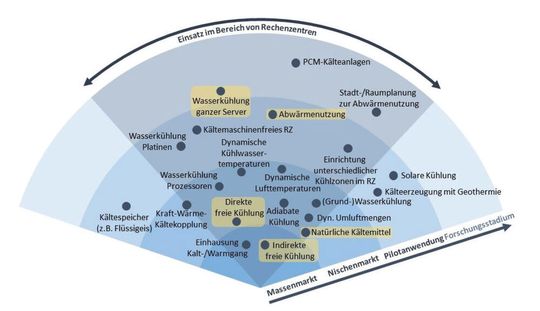

Das größte Potenzial für eine gesteigerte Energie-Effizienz im Bereich Rechenzentren weisen nach wie vor insbesondere Technologien im Bereich der Kühlung und Klimatisierung von Rechenzentren auf, vor allem die Abwärmenutzung. Für eine solche Nutzung der bereits erzeugten und deshalb „grünen“ Energie müssen Stadtplanung, kommunale Stadtwerke und die Betreiber digitaler Infrastrukturen aber gemeinsame Szenarien zur optimalen Umsetzung skizzieren und realisieren und das nicht erst in zehn oder gar 20 Jahren.

Best Practices: Zukunftspotenziale in Deutschland

Welche Standorte bereits heute mithilfe der am Markt verfügbaren innovativen Technologien und Anwendungen große Mengen an Energie einsparen, zeigt die Studie anhand verschiedener Best Practice Beispiele auf. Neben Datacenter aus Portugal, Spanien und Schweden zählen hierzu auch drei Rechenzentren in Deutschland. So kann beispielsweise das Eurotheum in Frankfurt am Main mithilfe eines wasserbasierten Direktkühlsystems rund 70 Prozent seiner eigenen Abwärme nutzen, um ansässige Büro- und Konferenzräume sowie die Hotels und Gastronomie vor Ort zu beheizen.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1717900/1717964/original.jpg)

Energie-effiziente Technik im Rechenzentrum

Green Deal: Wasser ist d a s Medium für Datacenter

Auch weitere Use Cases wie der „Green IT Cube“ in Darmstadt, der jährlich etwa 15.000 Tonnen CO2-Emissionen einspart und gleichzeitig bis zu 40.000 Server aufnehmen kann verdeutlichen, dass sich eine große Rechenkapazität und ein hohes Effizienzpotenzial nicht gegenseitig ausschließen, sondern zwei Seiten derselben Medaille sind. Darum, folgert die Studie, sollten Politik, Wirtschaft und Wissenschaft jetzt auch in engem Austausch zusammenarbeiten, um diese Erkenntnisse noch stärker auf die europäische Rechenzentrumsbranche zu übertragen.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/397600/397622/original.jpg)

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung baut Energie-effizientes Datacenter

Green-Cube – das umweltfreundlichste Höchstleistungs-Rechenzentrum

Inger Paus, Geschäftsführerin des Vodafone Instituts, formuliert: „Nur so erreichen wir das EU-Ziel, bis 2030 zu 100 Prozent die CO2-Emissionen von Rechenzentren einzusparen.“

CO2-Emissionen seit 5 Jahren rückläufig

Rechenzentren zu verteufeln oder sie nur noch in Gegenden anzusiedeln, in denen es kälter ist und die Energie fast ausschließlich aus Wasserkraft stammt, sei dennoch nicht adäquat. Mehr Digitalisierung bedeutet auch mehr Speicherung sowie Verarbeitung von Daten und damit auch mehr Energieverbrauch. Diesen jedoch mit einer Zunahme der CO2-Emissionen gleichzusetzen, sei irreführend, mahnt Waldhauser: „Die Politik bewertet digitale Technologien und Dienste aktuell oftmals kritisch in Bezug auf ihre Energiebilanz und Klimawirkung. Doch das ist ein Trugschluss: Die Digitalisierung hält gerade nicht nur unser Wirtschafts- und Sozialleben am Laufen, sondern ist auch Teil der Lösung, um die Klimakrise zu bewältigen.“

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1682200/1682293/original.jpg)

Nachgefragt beim Energiereferat Frankfurt am Main

„Wir bringen Energie-effiziente Projekte zum Fliegen und zeigen damit auf, dass sie funktionieren“

Bereits jetzt befinde sich die Datacenter-Branche auf einem guten Weg: Während sich der Bedarf an Rechenleistung durch die anhaltende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft in den vergangenen zehn Jahren verzehnfacht hat, sei der Energiebedarf pro Gigabit in Rechenzentren heute zwölf Mal niedriger als noch im Jahr 2010. Seit 2015 entwickelten sich die CO2-Emissionen europäischer Rechenzentren in ganz Europa rückläufig, trotz massiver Steigerung der Rechenleistung. Nach Angaben von Ralph Hintemann vom Borderstep Institut ist der Energiebedarf europäischer Rechenzentren zwischen 2015 und 2020 um 24 Prozent gestiegen. Für den gleichen Zeitraum die sind die Teibhausgasemissionen um 8 Prozent gesunken, errechnet das Berliner Institut.

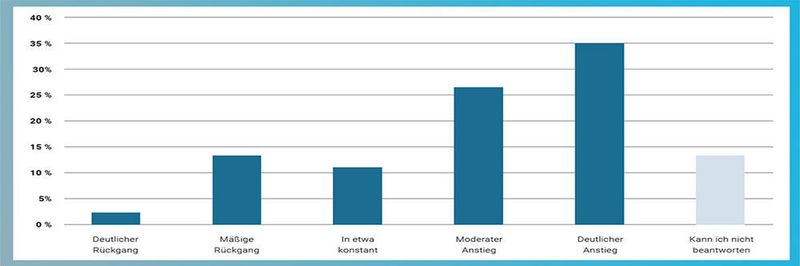

Allerdings wächst die Branche zweistellig – in Deutschland und der Welt – noch mindestens zehn Jahre so ein breiter Analystenkonsens. Das lässt sowohl den Anteil der IT und damit der Rechenzentren am weltweiten Stromaufkommen stiegen, die Sustainable Digital Infrastructure Alliance e.V. (SDIA) geht von 4 bis 5 Prozent im Jahr 2030 aus, als auch in absoluten Zahlen. So sieht auch die Eco Allianz noch deutlichen Nachbesserungsbedarf, damit die Ziele des EU Green Deal umgesetzt werden können.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1743300/1743359/original.jpg)

Energieversorger und Datacenter stehen an einem Wendepunkt

Rechenzentren sind mit Power-to-Heat eine Ressource der Zukunft

Waldhauser mahnt aber: „Die besten und ehrgeizigsten Klimaziele bringen natürlich nichts, solange sie nicht realistisch sind. Unsere Branche unterstützt die EU-Klimaziele mit voller Kraft, doch um den klimaneutralen Betrieb vollständig umzusetzen, müssen in einem ersten Schritt vor allem in Deutschland zunächst die notwendigen Grundvoraussetzungen geschaffen werden“. Diese sieht er in einem flächendeckenden Ausbau des Breitbandnetzes, die Verbreitung von 5G-Technologien und vor allem eine beschleunigte Energiewende als entscheidende Stellhebel für mehr Energie-Effizienz und eine rasche Reduktion der CO2-Emissionen.

Und speziell für Deutschland fordert er eine Anpassung an den Strompreis, den Datacenter-Betreiber in anderen EU-Staaten zahlen. „Neben einem nachhaltig ausgebauten Ökosystem digitaler Infrastrukturen brauchen wir einen digitalen Binnenmarkt, der Standorte in Europa für die jeweils geforderten Anforderungen gleichberechtigt befähigt, Anbieter digitaler Infrastrukturen zu vergleichbaren Bedingungen und Bedarfen anzusiedeln. Konkret ist hier ein Industriestrompreis für digitale Infrastrukturanbieter sicherlich das richtige Ziel für ein solches Level Playing Field, das Europa auch gegenüber internationaler Konkurrenz wettbewerbsfähig bleiben lässt.“

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1693900/1693911/original.jpg)

Datacenter-Allianz kämpft für Rechenzentren als KRITIS-Unternehmen

Eco Allianz fordert für deutsche Rechenzentren Befreiung von der EEG Umlage

Artikelfiles und Artikellinks

(ID:46977171)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2c/0b/2c0bf1554a667c1e6ebe72d8cf5de318/0129023435v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7e/82/7e82b40a8af905b10f8280a3ab2d2af8/0129028395v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0c/9b/0c9b3a59a2dfb472b62819fc3852b646/0129091477v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/fd/bcfd9fc11608668b553c80b448ad228a/0128622890v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/43/97431d32619b1d50c9dcc4d30565294d/0129126406v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/01/e4/01e46d70bd163fc46157a9407ab5206b/0129100911v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/69/6d69e6596d5440b5ba7fd85cef0a7115/0129100796v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/24/1a/241abe11ef2123689dbc2f662b36a27b/0129111319v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ea/f7/eaf76127817331fbcc2cb511b9d388d3/0129096918v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d3/ec/d3ec1c624624f601f99e6c7cc44c3518/0129204330v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cb/2d/cb2dcb10557c56c9950d5672e7fdcdd8/0129051040v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/c5/79c5cb8545ed8769f643490ecee932a1/0129176937v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c2/7e/c27e5af026ae01b18c768fc104eb6d13/0129183722v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/74/27/74271263c70cfb918d80070c01ff4766/0129130135v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e6/4d/e64d5d57da98b5250140953efc5ef6a8/0129134612v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/30/24/3024f92f54e935b052925a14c678ec52/0129142844v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/70/6d70da34e3cfbb2e34505cbd2a492e3d/0129051553v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/6d/1d6d32845786e3f2f391e79b2fbcda22/0129021891v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c5/55/c55510d60e45cf74f1d55d4ed3146115/0129028080v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/54/87/54871fcc908d2e3be0b2f0394bfbf6d1/0129115949v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/55/08/5508fbb080a2637959915e0fd5bdd512/0129044131v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/17/f7/17f7b94674a7e16c4b59f57b58d87782/0128989258v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bb/61/bb612b10c0040497431fe3ddd4373ecb/0128894300v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9c/53/9c53a7ad3c500e614f94151ba7963dae/0128405199v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/44/60/44601c8907a240b5075a21f6983f18b2/0128307616v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/7b/bc7b32c6de0c0a4a76694b630499bf56/0128129676v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f7/9a/f79a661bd04dee4897a0da5ee5baddbd/0126557542v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0a/d5/0ad5a172a9a58ed0bcdd1666374a4f98/0129236129v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1c/97/1c9700bc3e5a943e2ce4ae42b14bf321/0129175891v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/65/07/6507d2116360d19306f7fa2a20506093/0122411691v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f3/da/f3dacd38e5834ae3f3c9d0a4bc9664d3/0113348475.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/90/f5/90f56ec6cb3ddbdabca2162fd5477836/0113078524.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0f/09/0f097990002b7600075e43c92af4a3fd/0110524571.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/66/ae/66ae9e32738784b57e2ad8c1a4b0986f/0109756744.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/38/8e/388e4dbb6ebe27e60b55283b8c21fda2/0129173166v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ee/3f/ee3f063b82737f0369c09ba7854587b5/0127234708v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f1/f0/f1f007a4518fa65d3cb0ea5ca465142a/0121300054v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a8/28/a828f76369267628d833a12c26dd6579/0121131534v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c2/8a/c28a3e2b1e5a668e85a60ab1513f0505/0114961639.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/69/80/6980abd185a82/logo-se-green-rgb-screen--2-.png)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/66/c3/66c33d1f71ef2/daxten-logo-600-x-600.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/65/65/6565ddb7b8418/dcg-wort-bild-marke-dark-rgb.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/34/d8/34d8889ec1aec8a5fe6f8b664b630e5e/0127119502v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c0/51/c05148ae947dce3e551c2dfb6778d2c8/0125440413v1.jpeg)