Rechenzentren jagen das Geld zum Fenster raus Die Energie in deutschen Datacenter verpufft zu 100%

In Stockholm speisen schon 30 Datacenter ihre Abwärme in ein Fernwärmenetz - und bekommen Geld dafür. „Hier in Deutschland lassen wir uns die Klimatisierung etwas kosten und pusten die Wärme in die Atmosphäre, reden gerne über Klimaschutz und haben die höchsten Stromkosten in unter den Industrienationen“, so Energie-Experte Staffan Revemann.

Anbieter zum Thema

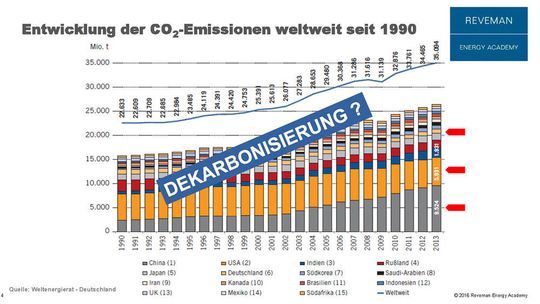

Eigentlich, ja eigentlich sieht das „United Nations Framework Convention on Climate Change“, das auf der 21zigsten Konferenz, die im November des vergangenen Jahres in Paris stattfand, eine Netto-Null-Treibhausgasemissionen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vor. Das bedeutet unter anderem auch eine globale Dekarbonisierung bis Mitte des Jahrhunderts. Wer denkt, das tritt auch ein, irrt.

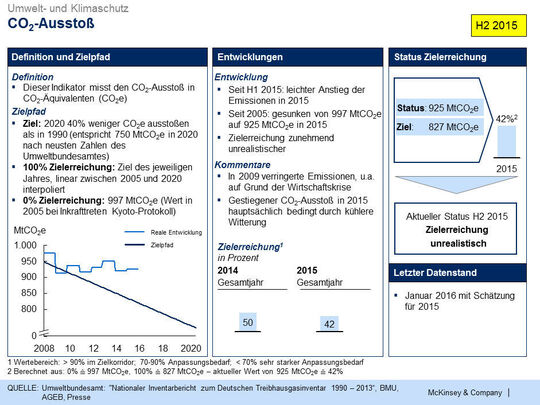

Nach Ausführungen des Energiewende-Index von McKinsey sind die Emmissionen im zweiten Halbjahr 2015 gar leicht gestiegen. Ziel ist es im Jahr 2020 rund 40 Prozent weniger CO2 auszustoßen als 1990. Das wären 750 MtCO2e. Der tatsächliche Wert aber liegt derzeit bei 925 MtCO2e und zeigt damit so hohe Abweichungen vom Ziel wie noch nie. „Zielerreichung: unrealistisch“ heißt es bei McKinsey: „Sieben Indikatoren, darunter jetzt auch der Stromverbrauch, gelten in ihrer Zielerreichung inzwischen als unrealistisch, beim Ausbau der Transportnetze besteht nach wie vor Anpassungsbedarf.“

Der Stromverbrauch steigt

Alle Rechenzentren in Frankfurt zusammen sind der zweitgrößte Stromverbraucher, hinter dem Flughafen Frankfurt. Doch nicht nur das ist alarmierend. Im Jahr 2015 stieg der Strombedarf von den Rechenzentren in Deutschland bereits um 3 Prozent auf 12 Milliarden Kilowattstunden an, wie Dr, Ralph Hintemann vom Borderstep Institut ermittelt hat. Setzen sich die aktuellen Trends ist der IT-Nutzung fort, wird der Energiebedarf der deutschen Rechenzentren noch weiter zunehmen und 2020 auf über 14 Milliarden Kilowattstunden klettern. 2025 können sogar 16,4 Milliarden Kilowattstunden erreicht werden.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/972100/972156/original.jpg)

Nachfrage untergräbt Sparmaßnahmen

Der Energiehunger deutscher Datacenter wächst weiter

Darüber hinaus ist der Anteil an fossilen Brennstoffen überaus hoch. Während in Schweden der fossile Anteil der Stromversorgung unter 3 Prozent liegt, in Island gleich Null ist, beträgt der Anteil in Deutschland rund 53 Prozent.

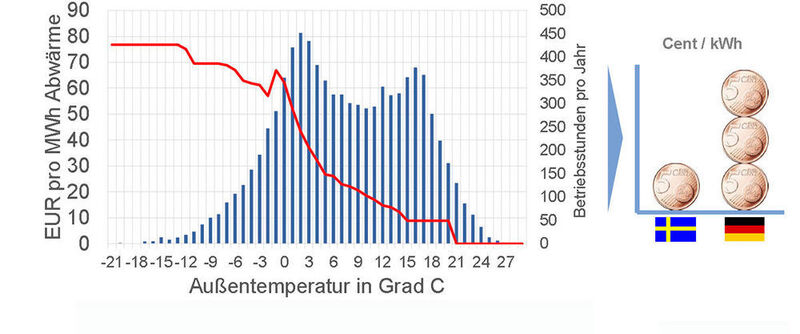

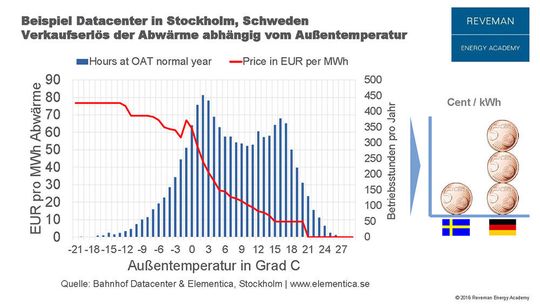

Als müssten nicht schon bei diesen wenigen Zahlen sämtliche Alarmglocken klingeln, geht es den Stromabnehmern auch noch an den Geldbeutel. Denn in Stockholm kostet Strom demnächst nur etwa 5 Eurocent pro Kilowattstunde, in Deutschland 15 Eurocent.

Der Geldbeutel leidet

Bei MKinsey heißt es dazu: „Eines der größten Problemfelder der Energiewende ist die Kostenentwicklung. Die EEG-Umlage – 2015 erstmalig leicht auf 6,17 Cent pro Kilowattstunde gesenkt – ist dieses Jahr auf ein Rekordhoch von 6,35 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Gleichzeitig haben sich die Kosten für Netzeingriffe erhöht.“ Bei diesen Stromkosten in Deutschland bedeutet der jetzige Stromverbrauch in den Rechenzentren eine Rechnung von etwa 2,5 Milliarden Euro, Tendenz steigend.

Dabei wird gemäß wiederholter Befragungen des Borderstep Instituts den Strompreisen eine hohe Bedeutung zugemessen. Immerhin liegt der Stromkostenanteil an den Gesamtkosten in Co-Location-Rechenzentren bei 30 bis 40 Prozent. Bei Rechenzentren im Eigenbetrieb von Unternehmen liegt er oft im Bereich von nur wenigen Prozent der Gesamtkosten, allerdings aufgrund der sehr hohen Personalkosten. Dazwischen liegen Hosting- und Cloud-Rechenzentren. Insbesondere große Hosting-Rechenzentren können einen Stromkostenanteil an den Gesamtkosten von 20 Prozent und mehr erreichen.

Trotz des zunehmenden CO2-Verbrauchs und der immensen Stromkosten lehnen wir hierzulande die Abwärme-Nutzung als Weg aus dem Dilemma bis jetzt ab. 500 Fernwärmenetzbetreiber gibt es und für sie gibt es keinen Grund zu Änderungen. Sie machen weiter wie gehabt und werden leider nicht von der Bundesnetzagentur überwacht.

Absurd: Der PUE-Wettkampf

Stattdessen führen wird in Deutschland ein „PUE Wettkampf“ und vergessen dabei, dass 100 Prozent der Energie verloren geht: Die Datacenter-Betreiber sind damit zufrieden und „die Besten“ bekommen vom Bundesumweltamt gar einen Blauen Engel – eigentlich absurd, finde ich.

Internationale Kunden bevorzugen deshalb, eine Rechenzentrumsansiedlung im hohen Norden. So hat sich Facebook in Luleå, Nordschweden, niedergelassen. Zukünftige Standortentscheidungen werden ähnlich aussehen: Ein großer Rechenzentrumsbetreiber mit riesigem Bedarf an Serverkapazitäten prüft Alternativen in mehreren unterschiedlichen EU-Ländern, bevor er sich für einen Standort entscheidet.

Ein Beispiel aus Schweden

Doch warum nicht von den Erfahrungen aus Schweden lernen? Da gäbe es etwa das 21 Megawatt-Datacenter in Stockholm Elementica. Der dortige Strom kostet weniger als die Hälfte als in Deutschland und trotzdem lohnt es sich, die Abwärme an das Fernwärmenetz des Energie-Unternehmens (Fortum) zu verkaufen. Das Unternehmen hat, basierend auf Erfahrung mit zahlreichen Rechenzentren der der Muttergesellschaft Bahnhof Datacenter in Schweden, innerhalb von drei Jahren eine technische Lösung für die Wärmerückgewinnung entwickelt.

Das Rechenzentrum wird bezüglich der bereitzustellenden Grundfläche komplett modular aufgebaut. Das Gebäude wird Platz für 40 separate Server-Räume bieten, pro Raum 500 Kilowatt mit 40 Racks und 12,5 Kilowatt je Server-Rack ausgelegt. Voll ausgebaut bietet die Anlage somit Platz für 1.600 Server-Schränke. Die Abwärme reicht, um Wohnungen von mehreren tausend Stockholmern zu beheizen.

Wärmerückgewinnung ermöglicht Preisvorteile

Doch wer zahlt für was? Die Geschäftsidee von Elementica ist es, Dienstleistungen in Rechenzentren (Server-Kapazität für Cloud-Dienste und Server-Housing) an deutsche, schwedische und internationale Kunden zu Strompreisen, die unter denen des Spotmarkts liegen, zu verkaufen. Somit lässt sich der Strompreis in der kalten Jahreszeit unter den Marktpreis des Spotmarktes für Strom drücken. Das Geschäftsmodell beruht darauf, die von den Rechnern verbrauchte Nutzenergie in großem Maßstab als Wärme zurück in das Fernwärmenetz zu verkaufen. In Deutschland wäre ein solches Modell noch interessanter, trotz der höheren Außentemperaturen.

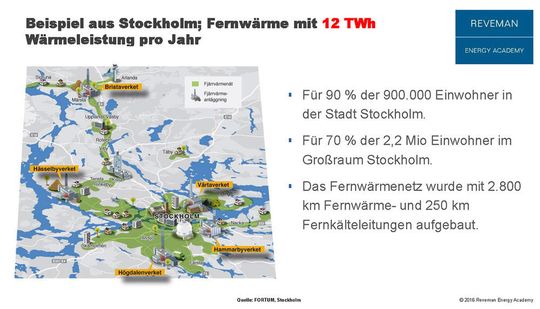

Der Bau des Rechenzentrums in unmittelbarer Nähe der zentralen Infrastruktur für Strom-, Wärme- und Kälte-Versorgung einer Millionenstadt wie Stockholm, ermöglicht es, die Betriebskosten für ein Rechenzentrum industriellen Maßstabs in einer Größenordnung zu senken, die ihresgleichen auch auf dem internationalen Markt sucht. Das Projekt ist eine industrielle Kooperation zwischen dem Energieunternehmen Fortum Värme, dem Energieversorgungsunternehmen Ellevio und Elementica.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1004300/1004392/original.jpg)

Open District Heating

Fortum kauft Abwärme von schwedischem Rechenzentrum

Standort und Preis bewirken gemeinsam, dass Kunden, deren jährliche Stromkosten in Deutschland zum Beispiel bei 2 Millionen Euro liegen, ihre Stromkosten um mindestens 1 Million Euro reduzieren könnten. Was ist ausschlaggebend für die Standortwahl, wenn es um Rechenzentren geht? Die Antwort: der Preis, die Lage, Connectivity und die Umweltbilanz – wobei der entscheidende Faktor der Preis ist.

Die Preisdifferenz

Die Stromsteuer liegt heute in Stockholm bei etwa 3,2 Eurocent (nicht Euro) pro Kilowattstunde. Der Stromsteuerausschuss des Finanzministeriums in Stockholm hat vorgeschlagen, dass die Steuer ab dem 1. Januar 2017 für Rechenzentren auf nur 0,06 Eurocent pro Kilowattstunde gesenkt werden soll – also bevor Elementica Datacenter in Betrieb genommen wird. Mit der Senkung des Strompreises für Rechenzentren mit einem IT-Stromverbrauch über 0,5 Megawatt, soll die Attraktivität des Standorts Schweden für internationale Großkunden erhöht werden.

Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Basisindustrie in Schweden seit langem ein entsprechender Rabatt gewährt wird. Mit dem neuen Vorschlag werden Rechenzentren zu Recht zur Basisindustrie hinzugezählt, was beispielsweise auch in Finnland bereits der Fall ist. Die Berechnungen in diesem Memorandum gehen von den Vorschlägen des Ausschusses aus und verleihen aus internationalem Blickwinkel Elementica Datacenter in Stockholm einen weiteren Wettbewerbsvorteil.

Die Umweltbilanz

Doch auch wenn der Strompreis der wichtigste Faktor der Standortwahl sein mag, ist es für potenzielle Kunden großer Rechenzentren zunehmend wichtig, im Hinblick auf den hohen Stromverbrauch und die öffentliche Diskussion Sensibilität in Klimaschutzfragen zu zeigen. Bei Elementica entstehen hierdurch keine Probleme, im Gegenteil. Der Stromverbrauch ist das tragende Klimaschutzargument.

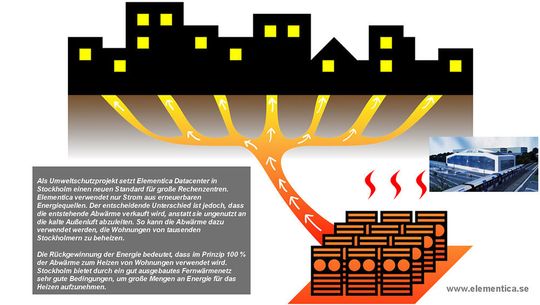

Als Umweltschutzprojekt setzt Elementica Datacenter einen neuen Standard für große Rechenzentren. Hier wird grüner, CO2-neutralen Strom aus erneuerbaren Energiequellen verwendet. Der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass die entstehende Abwärme verkauft wird, anstatt sie ungenutzt an die kalte Außenluft abzuleiten.

Die Rückgewinnung der Energie bedeutet, dass im Prinzip 100 Prozent der Abwärme zum Heizen von Wohnungen verwendet wird. Stockholm bietet durch ein gut ausgebautes Fernwärmenetz sehr gute Bedingungen, um große Mengen an Energie für das Heizen aufzunehmen, insgesamt 12 Terawattstunden pro Jahr – zufällig genau so viel wie alle deutschen Rechenzentren 2015 zusammen an Wärme erzeugen und Energie verbrauchen. Elementica wirtschaftet daher nicht nur klimaneutral, sondern de facto klimapositiv.

Auf nach Schweden?

Allerdings kann ein Rechenzentrum in Stockholm auch noch weitere Vorteile für sich verbuchen. Stockholm ist in Nordeuropa ein Knotenpunkt für IP-Verkehr und Datentransfer. Hier sind die wichtigen internationalen Verbindungen vorhanden und hier gibt es den nahezu unbegrenzten Zugang zu Glasfaser.

Die Vorteile sind sowohl technischer als auch wirtschaftlicher Art. Kurze Entfernungen und reichlich vorhandene Übertragungsnetze ergeben nicht nur die niedrigsten Fiberpreise in Skandinavien, sondern auch eine niedrige Latenz, was für große Datenmengen wichtig ist, sowie mehrfache Redundanzen durch viele unterschiedliche, physisch getrennte Netze. Die Elementica-Anlage wird so konzipiert, dass den Kunden eine größtmögliche Wahlfreiheit gewährt wird – wobei der Zugang zu „Dark Fiber“ die wichtigste Komponente ist.

Schweden ist Mitglied der EU mit europäischen Gesetzen hinsichtlich des Datenschutzes. Nach der historischen Entscheidung des EuGH handelt demnach jedes Unternehmen, das Daten auf Grundlage des Safe-Harbor-Abkommens verarbeitet, derzeit nicht konform mit europäischen Datenschutzvorgaben – was mehr als 4000 europäische und US-amerikanische Unternehmen, die auf reibungslose grenzübergreifende Datentransfers angewiesen sind, in Bedrängnis bringt. Daher gibt es auch politische Gründe, weitere Rechenzentren in Europa zu bauen, gerne wo der Strom günstig ist.

* Staffan Reveman ist Gründer und Geschäftsführer der Reveman Energy Academy, Baden-Baden.

(ID:44162626)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4a/11/4a11af857ef718775465663ccd48d35c/0129373037v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/06/71/0671b95416950f08aceb796fe5882649/0129344183v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/74/cb/74cb50bc0ca0cfb22f4ca15e828993dc/0129346812v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d7/bd/d7bd3c2eb1dbfbec23a19c89e8cc4f2b/0129337683v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2f/10/2f10d51f9c45ef0ec6e3aec543ba42a8/0129386438v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7c/7e/7c7e2a8d36d8d6324ab2f03042052571/0129070776v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/35/cf/35cf055dc4197d5ea14dedd92cca4489/0129365616v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b0/12/b012932ba5620e0474b49487335dc84d/0129309312v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/03/3f/033fc55bcd78402aa0d29578ed08858a/0129369774v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a9/8c/a98cc31ebbfab6db13519e48e58ce3d1/0129367840v4.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f8/2f/f82f4f38e4c5dc9e6fff85e539341ff1/0129455026v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/c5/79c5cb8545ed8769f643490ecee932a1/0129176937v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c2/7e/c27e5af026ae01b18c768fc104eb6d13/0129183722v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/74/27/74271263c70cfb918d80070c01ff4766/0129130135v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/67/3d/673df458f785f25b05d17f06a62651d1/0129501448v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f2/14/f214043747c0e09946ba7628365f3c69/0129468201v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4f/f3/4ff3f0f86eb10677bbdc6b5b7949f217/0129421148v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3f/dd/3fddccbdfc496ebd8e99ae0733c12b0e/0129301724v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bb/c3/bbc39c16eb8a1435fa7a974dbea2c2a0/0129384459v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/70/6d70da34e3cfbb2e34505cbd2a492e3d/0129051553v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/54/87/54871fcc908d2e3be0b2f0394bfbf6d1/0129115949v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5c/11/5c11f1045ad338000113a97d33f44a03/0129446649v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5e/3a/5e3aa97948121116a29abb56ba42a2d7/0129406763v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/da/ee/daeee14a1cdb5c1372c446d20f8a7f25/0129370055v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/29/03/29030dfb8779101003bec1d1113a64ed/0129159658v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/70/c2/70c210d78553c097f88a093fcdbc0b52/0129096430v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/40/ca/40ca0f125c72b195fd4d727191e28871/0129483912v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/24/44/244465a0c0fa4112825d9945eb09e4e5/0129456929v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/98/e7/98e7c78f6f5df20cbf00350083707aaa/0129306799v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/19/9a/199a2d2f04027101e40223440578aacc/0129287868v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f3/da/f3dacd38e5834ae3f3c9d0a4bc9664d3/0113348475.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/90/f5/90f56ec6cb3ddbdabca2162fd5477836/0113078524.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0f/09/0f097990002b7600075e43c92af4a3fd/0110524571.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/66/ae/66ae9e32738784b57e2ad8c1a4b0986f/0109756744.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/38/8e/388e4dbb6ebe27e60b55283b8c21fda2/0129173166v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ee/3f/ee3f063b82737f0369c09ba7854587b5/0127234708v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f1/f0/f1f007a4518fa65d3cb0ea5ca465142a/0121300054v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a8/28/a828f76369267628d833a12c26dd6579/0121131534v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c2/8a/c28a3e2b1e5a668e85a60ab1513f0505/0114961639.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/64/e4/64e4be0db6ddc/rittal-4c-w.png)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/60/de/60ded37a20a00/logo-vertiv.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/66/c3/66c33d1f71ef2/daxten-logo-600-x-600.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/42/14/4214ad0b5a80f50836bd6367feadd28c/0125449534v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e8/bf/e8bf03d3ac471fde05d82b8bfaef2b66/0124253099v1.jpeg)