Ohne Steuerung kaum Effekt Traurige Bilanz für den Klimaschutz durch Digitalisierung

Digitalisierung wird von der Branche oft als Motor und Enabler für Nachhaltigkeits- und CO2-Einspar-Bemühungen verkauft. Doch was offenbart sich, wenn man etwas genauer hinsieht?

Anbieter zum Thema

Eine aktuelle Studie von NTT Data und PAC befasst sich mit der Erwartung europäischer Unternehmen, mit Hilfe von Digitalisierung nachhaltig zu werden. 88 Prozent der Befragten sehen in IT als treibende Kraft ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen. So wollen 52 Prozent eine zentrale IT-Plattform zur Emissionserfassung einsetzen, 47 Prozent intelligentes Gebäude-Energie-Management, 44 Prozent digitale Tools für die Remote-Zusammenarbeit, 41 Prozent IoT und Digital Twins fürs Asset Management und 40 Prozent planen, On-Prem-Rechenzentren in die Cloud zu migrieren.

Fragt sich, ob das ausreicht. Denn bislang ist von klimanützlichen Digitalisierungseffekten wenig zu sehen. Dafür wächst der Bedarf an Rechenzentren. Laut Béla Waldhauser, CEO des Co-Location-Anbieters Telehouse, lag der Stromverbrauch der deutschen Rechenzentren 2020 bei immerhin 16 Terawattstunden (TWh) – in etwa stabil seit 2015, „trotz höherer Nutzung“, wie Waldhauser betont.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1831000/1831052/original.jpg)

Béla Waldhauser: „Die Ökobilanz der Digitalisierung ist eindeutig positiv.“

Klimaziele und digitale Infrastrukturen - ohne staatliche Unterstützung geht das nicht

Nachhaltigkeit durch Digitalisierung nachgemessen

Grund genug für das Borderstep-Institut in Berlin, eine nachhaltigkeitsorientierte Forschungseinrichtung mit technologisch-unternehmerischem Fokus, ein Projekt aufzusetzen. Die Wissenschaftler erforschten mit „CliDiTrans“ (Klimaschutzpotentiale der digitalen Transformation) drei Jahre lang: Wie groß genau sind derzeit die messbaren Klimaschutzwirkungen der Digitalisierung? Projektpartner war das ZEW (Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung).

Finanziell wurde das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen von „FONA“ (Forschung für Nachhaltigkeit) gefördert. Die Frage wurde makro- und mikro-ökonomisch untersucht. Zudem gab es einige Fallstudien zu bestimmten Anwendungen: Industrie 4.0, Green Cloud, Home Office und Video-Conferencing.

Wirkungen im Promille-Bereich

Die Ergebnisse sind ernüchternd. Steigt das IKT-Kapital einer Volkswirtschaft um ein Prozent, sinkt die Energienachfrage um 0,11 Prozent. Und damit um weniger als die Hälfte des Werts, der 2016 in einer vergleichbaren Studie ermittelt wurde. Benutzt wurden offizielle statistische Daten aus acht OECD-Ländern.

Wird der Energiebedarf bestimmter Branchen entlang der gesamten Wertschöpfungskette kontrolliert, verschwinden die letzten statistischen Signifikanzen. Sprich: Hier ist überhaupt kein IKT-Einfluss auf den Energieverbrauch mehr nachweisbar.

Kleiner Trost: Die Qualität der Daten für die letztgenannte Analyse war laut ZEW, das die Daten analysierte, nicht besonders gut.

Nachhaltigkeit durch Software: dauert ewig

Und wie sieht es mit dem Softwaresektor aus? Verwendet wurden für diese Analyse offizielle deutsche Unternehmens-Datenmeldungen an die Statistikämter.

Ein Anstieg des Softwarekapitals um ein Prozent bei gleichbleibenden Energiekosten verbessert danach die Energie-Effizienz nur um 0,007 Prozent. Auszurechnen, wie lange die CO2-Reduktion auf Null in diesem Tempo dauern würde, ist sinnlos. Zu lange wäre es in jedem Fall. Und auch die Energierechnung sinkt durch einen Euro mehr Softwarekapital kaum, nämlich um ganze zwei Cent.

Substitution, Rebound, Parallelnutzung

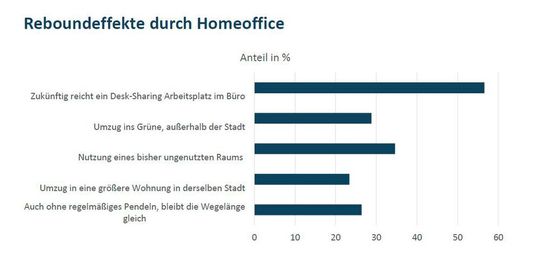

Die Gründe für diese traurige Bilanz: Substitutionseffekte, Rebound, Parallelnutzung.

Beispiele? Cloud-Computing senkt den internen Energie- und IKT-Bedarf, gleichzeitig ermöglicht es aber neue Anwendungen und Dienste, deren Nutzung wiederum Energie verbraucht und den Konsum anheizt.

Die Zahl der digitalen und vernetzten Geräte nimmt zu. Sie verbrauchen zwar jedes für sich weniger Energie bei der Nutzung, dafür aber erheblich mehr bei der Herstellung.

Dematerialisierung ersetzt oft nicht physische Produkte. Vielmehr wird das alte Produkt weiter genutzt, und dazu digitale Services, die es eigentlich ersetzen sollten. So gibt es zwar auch dank Industrie 4.0 jetzt endlich bezahlbare Elektro-Autos. Gleichzeitig sind in Deutschland mehr Fahrzeuge zugelassen denn je, und Sharing-Modelle ersetzen eher die ÖPNV-Nutzung, nicht den eigenen Wagen.

Steffen Lange, IÖW (Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung: „Statt sich einseitig um autonomes Fahren zu kümmern, sollte man eher die Vernetzung ökologischer Verkehrsträger digital besser unterstützen.“

Druck fördert nachhaltige IKT-Technologien

Oft genug bringt erst Druck von außen digitale Einspartechnologien richtig zum Blühen. So etwa Video-Konferenzen. Die Technologie gibt es seit 20 Jahren, genutzt wurde sie bis zur Pandemie jedenfalls nicht in der derzeit üblichen Breite.

Das ist jetzt anders. Waldhauser, der Rahmen einer Podiumsdiskussion während der Borderstep-Veranstaltung auch die Allianz für Digitalisierung vertrat: „Viele meiner Mitarbeiter wollen jetzt nicht mehr fünf Tage in der Woche ins Büro.“ Ob deshalb der Büroflächenbedarf von Telehouse faktisch verringert wird, berichtete er leider nicht.

Nachhaltige Rechenzentren: Kommunen und Gesetzgeber müssen mithalten

Wie können nun Rechenzentren bis zu den angestrebten Fristen klimaneutral werden? Sie müssten, so Waldhauser, besser in lokale Infrastrukturen eingebunden sein, wie das in Dänemark schon geschieht. Es fehlten Energiespeicher- und Nutzungsmöglichkeiten für Abwärme. Immerhin konnte er berichten: „Wir arbeiten mit Mainova und einem Projektentwickler daran, 1.300 Wohnungen mit Rechenzentrums-Abwärme zu heizen.“

Eine Technologie, der die Fernwärmespeisung mit Datacenter-Abwärme unterstützen könnte, ist die Immersionskühlung der digitalen Komponenten. Doch dazu brauche man, so Waldhauser, „Fernwärmenetze der 4. Generation“. Sie arbeiten mit niedrigeren Temperaturen als die jetzige Generation und könnten demzufolge die Abwärme flüssig gekühlter Rechenzentren direkt übernehmen.

Der Regulierer schläft

Jens Clausen, der das CliDiTrans-Projekt leitete, monierte im Fernwärmebereich regulatorische und politische Untätigkeit. „Wir brauchen mehr Risikoabsicherung für die Wärmenetzbetreiber.“

Marina Köhn vom Umweltbundesamt wünscht sich dringend, die Datacenter-Branche möge sich stärker am Blauen Engel für Rechenzentren, einem bislang nicht sonderlich erfolgreichen Label, orientieren.

Nachhaltigkeitsprojekte für mittelständische Rechenzentren fehlen

Große Rechenzentren haben es wegen ihrer Marktmacht und Skalierungseffekten relativ einfacher, klimaneutral zu werden. Doch, so monierte Martin Wimmer, CDO des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. „Das ist im deutschen Mittelstand ganz anders. Der ist wirklich in der Bredouille.“ Deshalb müssten sich Initiativen direkt an diese Zielgruppe wenden und auf sie zugeschnitten sein.

Insgesamt, so Projektleiter Clausen, fehle es an der politischen Ausrichtung der Digitalisierung auf Nachhaltigkeit. Das bestätigt auch Ulrike Kugler vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg: „Digitalisierung muss gesteuert werden.“

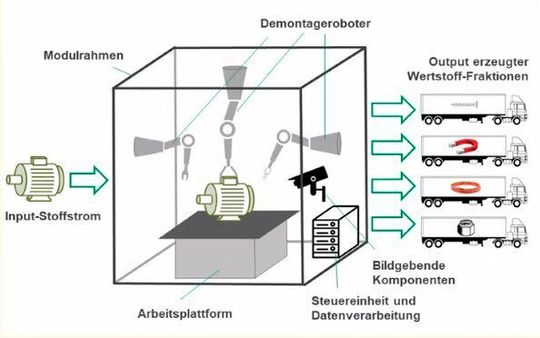

Innovative Ansätze: Ultra-Effizienz und gefräßige Bakterien

Im Rahmen der 2017 formulierten nachhaltigkeitorientierten Digitalisierungsstrategie des „The Länd“ baut deshalb ein Projektverbund beispielsweise eine so genannte Ultra-Effizienz-Fabrik. Dort entsteht unter anderem an einem Roboter, der ausgediente Elektromotoren selbsttätig in sortenreine Fraktionen teilen soll – ein Schritt auf dem Weg zur Circular Economy.

Anderswo forscht die Wissenschaft daran, Bakterien beim Recycling von seltenen Erden zu nutzen. Das könnte Rohstoffkreisläufe schließen. Die Materialien dienen unter anderem in IT-Produkten als Funktionsmetalle.

Kurz: Ganz hoffnungslos ist die Lage der IT aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht. Allerdings, so Ralph Hintemann, Leiter des Bereichs Digitalisierung/Green IT beim Borderstep-Institut: „Nachhaltige Digitalisierung ist kein Selbstläufer.“

(ID:47833793)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7e/82/7e82b40a8af905b10f8280a3ab2d2af8/0129028395v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0c/9b/0c9b3a59a2dfb472b62819fc3852b646/0129091477v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/fd/bcfd9fc11608668b553c80b448ad228a/0128622890v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/03/a1/03a1cf15caf5a70081490c1ff2f57e82/0129094824v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/43/97431d32619b1d50c9dcc4d30565294d/0129126406v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/01/e4/01e46d70bd163fc46157a9407ab5206b/0129100911v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/69/6d69e6596d5440b5ba7fd85cef0a7115/0129100796v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ea/f7/eaf76127817331fbcc2cb511b9d388d3/0129096918v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d3/ec/d3ec1c624624f601f99e6c7cc44c3518/0129204330v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cb/2d/cb2dcb10557c56c9950d5672e7fdcdd8/0129051040v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/47/ac/47accabba265469acb7d7ef5e9e97f4a/0128985541v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/c5/79c5cb8545ed8769f643490ecee932a1/0129176937v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c2/7e/c27e5af026ae01b18c768fc104eb6d13/0129183722v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/74/27/74271263c70cfb918d80070c01ff4766/0129130135v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e6/4d/e64d5d57da98b5250140953efc5ef6a8/0129134612v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/70/6d70da34e3cfbb2e34505cbd2a492e3d/0129051553v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/6d/1d6d32845786e3f2f391e79b2fbcda22/0129021891v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c5/55/c55510d60e45cf74f1d55d4ed3146115/0129028080v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/df/08/df08a4d9771936d6224ab4ee16a92f43/0129042192v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/54/87/54871fcc908d2e3be0b2f0394bfbf6d1/0129115949v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/55/08/5508fbb080a2637959915e0fd5bdd512/0129044131v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/17/f7/17f7b94674a7e16c4b59f57b58d87782/0128989258v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bb/61/bb612b10c0040497431fe3ddd4373ecb/0128894300v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9c/53/9c53a7ad3c500e614f94151ba7963dae/0128405199v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/44/60/44601c8907a240b5075a21f6983f18b2/0128307616v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/7b/bc7b32c6de0c0a4a76694b630499bf56/0128129676v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f7/9a/f79a661bd04dee4897a0da5ee5baddbd/0126557542v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0a/d5/0ad5a172a9a58ed0bcdd1666374a4f98/0129236129v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1c/97/1c9700bc3e5a943e2ce4ae42b14bf321/0129175891v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/65/07/6507d2116360d19306f7fa2a20506093/0122411691v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f3/da/f3dacd38e5834ae3f3c9d0a4bc9664d3/0113348475.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/90/f5/90f56ec6cb3ddbdabca2162fd5477836/0113078524.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0f/09/0f097990002b7600075e43c92af4a3fd/0110524571.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/66/ae/66ae9e32738784b57e2ad8c1a4b0986f/0109756744.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/38/8e/388e4dbb6ebe27e60b55283b8c21fda2/0129173166v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ee/3f/ee3f063b82737f0369c09ba7854587b5/0127234708v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f1/f0/f1f007a4518fa65d3cb0ea5ca465142a/0121300054v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a8/28/a828f76369267628d833a12c26dd6579/0121131534v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c2/8a/c28a3e2b1e5a668e85a60ab1513f0505/0114961639.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/69/80/6980abd185a82/logo-se-green-rgb-screen--2-.png)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/67/92/67921e1a932db/logo-pqplus---rgb.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/60/2a/602a8645d40e9/200226---derz-logo.jpg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/22/f3/22f35dc22c7d1da727caf61216292c40/0125516906v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/19/3e/193e296c630c22674586b8719c9c4635/0126535496v1.jpeg)